Il Duct Troposferico

La propagazione di ottobre...

Il sole sprizza attività da tutti i suoi pori, localizzati come numerose macchie sulla sua superficie. Un numero di macchie che diviene il segno evidente del suo lavoro.

Probabilmente le alte temperature di questo autunno 2022, più che ad una eccessiva attività antropica, possono essere proprio ricondotte a questo risveglio della nostra stella nel corso di quello che, noi umani, abbiamo battezzato come il suo 25.mo ciclo.

La propagazione di ottobre è stata, quindi, caratterizzata proprio da queste alte temperature che hanno, come era facile aspettarsi, provocato l'insorgere di grandi masse di umidità che, in un certo modo, favoriscono quel particolare tipo di propagazione che chiamiamo «troposferica».

La troposfera

Vale la pena, prima di procedere, rammentare che la troposfera altro non è che lo strato d'aria che immediatamente sovrasta le nostre teste: è quella parte dell'atmosfera terrestre che si sviluppa dal suolo sino ad un massimo di 15 km. È proprio qui che entrano in gioco il caldo e le varie masse d'aria umida o più o meno calda che provocano l'insorgere di un particolare tipo di propagazione: il Duct Troposferico.

Per trattare questa particolare modalità propagativa, e prima di addentrarmi nel duct, voglio affidarmi ad un libro che consiglio vivamente di leggere; si tratta del «Manuale dell'operatore DX» scritto da Gerhard Gerzelka (Franco Muzio & c. Editore, 1979), dove è spiegato molto bene il concetto di «troposfera»:

Troposfera e tempo meteorologico

La troposfera è lo strato più basso dell'atmosfera terrestre che, alle nostre latitudini geografiche, si estende sino a circa 11 km di altezza; verso l'Equatore un po` più in alto, verso i poli un po` più in basso. Entro di essa avvengono tutti i fenomeni meteorologici che avvertiamo in via diretta.

Se le masse d'aria troposferiche sono ben mescolate, la temperatura e l'umidità relativa dell'aria decrescono abbastanza regolarmente con l'aumento dell'altezza. Questa situazione però non è riscontrabile molto spesso in nessun luogo della terra.

Una difformità interessante si manifesta, ad esempio, in presenza di alta pressione meteorologica, caratterizzata notoriamente da belle giornate con poco o nessun vento. In tal caso, l'aria troposferica non è mescolata in modo uniforme, ma vi è aria più calda, più asciutta e perciò più leggera disposta sopra aria più fresca, più umida e perciò più pesante. Nella zona di contatto tra le due masse d'aria la temperatura e l'umidità variano piuttosto repentinamente. Questo passaggio è chiamato inversione di temperatura.

Queste inversioni offrono interessanti possibilità di DX sulle onde ultracorte.

Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare «DUCT» non è una sigla: è un termine inglese che, semplicemente, indica un «condotto» cioè uno di quei tubi quadrati utili per il trasporto dell'aria e la climatizzazione degli ambienti. E nessun termine potrebbe, a mio avviso, rendere meglio l'idea.

Personalmente, ho avuto modo di incontrare la propagazione «troposferica» in due metri, quando, avendo solo la licenza speciale, potevo esclusivamente cimentarmi su frequenze oltre i 144 Mhz: era il 1989, al termine dell'estate, alcune stupefacenti aperture mi permettevano di collegare con segnali eccezionali e la minima evanescenza, aree come le isole Maltesi o, al nord, il Veneto ed il Friuli.

Eventi simili li ricordano un po` tutti i radioamatori, tra cui Saverio, iK7IWF che ricorda QSO eccezionali con il portatile in VHF con il suo gommino ed un collega su una piattaforma petrolifera al largo della Libia, anche lui con le stesse condizioni di trasmissione.

Una foto al Duct Troposferico

Ricorro ancora alla già citato volume per descrivere la propagazione via «duct»:

La propagazione per «duct»

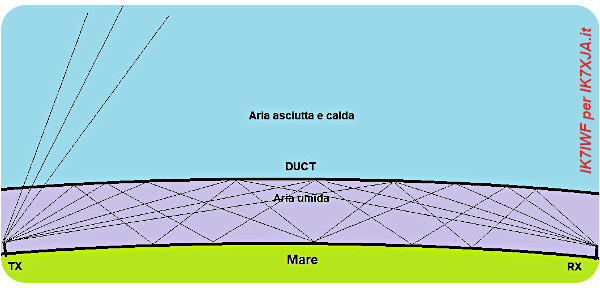

Nel caso di inversioni con superficie molto estesa, che si formano soprattutto sopra i mari ed i grandi laghi, possono avvenire rifrazioni multiple dei segnali ad opera dell'inversione e riflessioni multiple ad opera della superficie terrestre; dunque, propagazione per salto doppio o multiplo.

In tale caso in segnali viaggiano in «DUCT» (inglese: canale, condotto), come in un enorme conduttore cavo. Tuttavia, la propagazione per duct impone che fra l'inversione e la superficie terrestre vi sia una distanza di almeno cinquanta volte la lunghezza d'onda impiegata, dunque, per i segnali sui 2 metri, 100 metri o più.

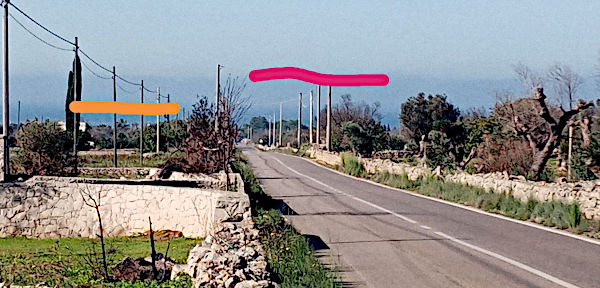

L'occasione di questa discussione è nata proprio da una foto esplicativa che Saverio ha voluto postare su uno dei nostri gruppi di contatto in Telegram:

Come si può vedere, in talune occasioni, è possibile addirittura constatare visivamente la presenza di tale condotto, in quanto è rappresentata da quella «fetta» di spazio tra le due linee tracciate, cioè al di sotto della linea rossa ed al di sopra di quella arancione. È proprio là in mezzo che si viene a creare un condotto a volte ad altezza variabile di alcuni km e dello spessore di qualche centinaio di metri.

La presenza di strati di atmosfera di diversa densità e fortemente riflettenti, incanala la trasmissione di determinate frequenze e la trasporta con minimo QSB e poca attenuazione.

Trattandosi di una propagazione bassa, risente molto della presenza di ostacoli sul terreno: ed ecco spiegato il motivo della facilità di collegamento con aree che, dal nostro Salento, sono separate solo dal mare (Malta e nordest italiano).

Cerchiamo di chiarire meglio il concetto

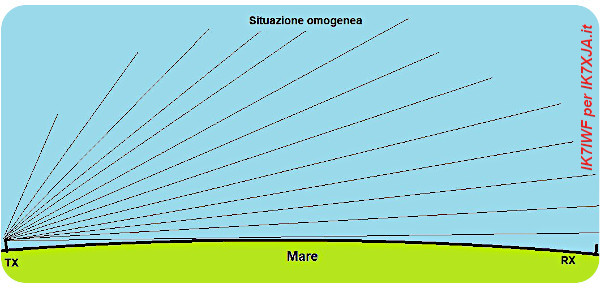

Normalmente, il segnale radio, proveniente dal trasmettitore su frequenze oltre i 30 Mhz, si diffonde nello spazio aperto "forando" la ionosfera o procedendo in linea diretta verso la stazione ricevente: la curvatura terrestre o gli ostacoli eventualmente presenti ne riducono l'intensità. Questo è mostrato nell'immagine che segue, realizzata da Saverio, IK7IWF:

In presenza di Duct Troposferico, la situazione cambia notevolmente e può essere agevolmente esemplificata nel seguente disegno che rappresenza la formazione di un condotto troposferico al di sopra della superficie del mare:

Pertanto, come evidenziato, il Duct Troposferico si forma a livello del suolo, con uno strato che, spesso, non arriva a più di 150m dal suolo. La prova di questo è che per la parte alta delle HF, per poter sfruttare il DUCT, bisogna essere «dentro» la quota massima. Quando molti anni fa, dal Salento, si potevano regolarmente contattare i corrispondenti calabresi, erano beneficiati coloro che stavano alle quote più basse, mentre per le stazioni montane l'incremento di segnale era appena percettibile.

Ricorda Saverio: riuscivo a sfruttare il Duct sullo Ionio, quando ero nel paese; al contrario, quando mi trasferii in collina, per me divenne impossibile. Per le VHF il discorso è diverso, perché, anche se sei fuori dal DUCT, una parte di radiazione che lo raggiunge e continua la diffusione al suo interno.

Quali frequenze ne sono influenzate?

Non solo frequenze alte, come i 144 o i 430 Mhz ma anche frequenze più basse come i 50 Mhz o i 10 metri radioamatoriali o gli 11 metri della banda CB: anzi, qui, grazie alla frequenza più bassa, potrebbe anche succedere che diversi tipi di propagazione possano in un certo modo «combinarsi» facendo fare salti «a sorpresa» impensabili per quella particolare frequenza ed anche per il periodo autunnale. Addirittura, si può pensare di scendere sino ai 25Mhz e tentare l'ascolto per captare i segnali delle stazioni Broadcasting del Sud America; non credo ci sia bisogno di ricordare che, proprio qui, c'è la nostra Banda WARC dei 12 metri...

Altri tipi di propagazione troposferica possono essere ricondotti a quelle aree dove, a causa di inversioni termiche o scariche di fulmini, si ha una particolare ionizzazione della troposfera che porta a buoni risultati nei collegamenti; tuttavia, in situazioni pianeggianti e con terreno umido o bagnato si possono verificare situazioni molto favorevoli, simili, come ricorda Saverio, alla Pianura Padana dove, in talune giornate nebbiose, «tutti parlavano con tutti».